今回は、有田焼と韓国 vol.2 泉山磁石場・石場神社【九州の中の韓国探し】に引き続き、「有田焼と韓国 Vol.3」として「陶山神社、李参平の碑、墓碑、天狗谷窯跡」についてご紹介いたします。

私は、駐福岡大韓民国総領事館のSNSサポーターズとして、

福岡・九州の韓国に関する情報を発信するお手伝いをしています。

先日この関連で、韓国との関りが深い佐賀県西松浦郡有田町に行ってきました。

かなり盛りだくさんな行程だったので、数回に分けてご紹介したいと思います。

有田町は福岡市の中心地からは車で約1時間半強、

公共交通機関だと電車・特急で約2時間で到着します。

有田焼と韓国(朝鮮)の関わりについて簡単に説明をすると、以下の通り。

詳細はこちらの記事がわかりやすいと思います。(有田観光協会サイト内 有田焼説明)

有田焼は山の谷間にある有田町で作られています。

昔から分業制を取っており、ろくろ、絵付けなどそれぞれのフェーズに分けて作り上げられ、

その技術に特化した職人さんが関わって作られます。

昔の有田町では、技術者が外で有田焼の技術を口外しないよう箝口令が下り、

細長いまちの北と南には関所が設けられ、厳しい検問があったようです。

フェーズごとの分業も技術の流出を防ぐためだった、との説も。

(現在は一人ですべてを行う人も多いらしい)

中国・景徳鎮の焼き物がヨーロッパ各国を中心に一世風靡していたころ、

日本でも景徳鎮の焼き物人気が高かったものの、非常に高価だったため、

有田で日本向けに作り始めたことが始まり。(流通コストが低いため、安価)

そんな中、中国で内乱が起こり、ヨーロッパ、東南アジアの輸出が滞るようになり、

景徳鎮からヨーロッパに焼き物などの輸出をしていたオランダの東インド会社などの商社が

磁器を売買できなくなりました。

その際に、生産が始まったばかりの有田に目をつけ、

景徳鎮の代わりを作らせたのが、有田焼の海外進出(輸出)の始まりです。

もともとの「有田焼」は、有田で作られ、伊万里港から出荷されたことから、

「伊万里発の焼き物」=「伊万里焼」と呼ばれていたそうですが、

のちに鉄道が通ってからようやく「有田焼」と呼ばれるようになったそうです。

有田焼の発展に大きく関わった「李参平」は、

朝鮮出兵ののち九州に連れてこられ、まず日本名を名乗るように命ぜられ、

「金ヶ江三兵衛」となります。

当時の背景から、苗字を受けるということは「名字帯刀」で「武士の身分」になるということ。

武士と同じ身分を与えるということは、よほどその技術が欲しかった、ということが見て取れます。

その後の調査などを通して、「元の名前は『李氏』だったのでは」ということがわかり、

「李参平」といわれるようになったそう。

(金ヶ谷なら金(キム)氏だったのでは?とも思いましたが違うようです…!)

その、李参平はもともと佐賀県の多久という場所で作陶をしていましたが、

1616年に有田に移住し、有田の泉山で磁器のもとになる陶石を発見したことが、

大きな功績となっており、のちの有田焼にも大きな影響を及ぼします。

有田焼と韓国 vol.2 泉山磁石場・石場神社【九州の中の韓国探し】に引き続き、14代李参平さんが直々にご案内・ご説明くださいました。

陶山神社

「陶山神社」の読み方は「すえやまじんじゃ」ですが、

「とうざんじんじゃ」と読まれることもあるようです。

今から400年前の寛永年中に、肥前国松浦郡有田において陶器の原材料となる磁礦が泉山にて発見された。それよりこの地に町が起こり、この地にて陶器製造が年々盛になり、人々の流入も多く繁昌する者が増えた。有田皿山代官の命により、万治元年葉月十五日松浦郡有田郷有田皿山大樽山に社殿を建て、松浦郡中宗廟大里村の蓮華石正八幡宮より祭神「品蛇和気命」を勧請し皿山中の宗廟として当社、「有田皿山宗廟八幡宮」を創建した。明治四年有田皿山宗廟八幡宮より当地区の総称「陶山」に因み、「陶山神社」と命名された。

陶山神社公式サイト説明より

というのが、この陶山神社の歴史だそうです。

陶山神社は境内の中を電車が通る、珍しい神社でもあります。

陶山神社のご説明を伺ってから、案内看板の後ろにある階段を上り、本殿を目指します。

かなりの勾配がある階段を上ります。

(この日はかなり暑かったので、ひーひー言いながら登りましたw)

上まで上ると、有田焼で作られた青い狛犬や、青い鳥居が並びます。

この鳥居も数年前にリニューアルしたもののようで、

数年前に訪れたときのイメージより、白くなったような印象を受けました。

青と白の鳥居が晴れの空に映えて、非常にさわやかです!

さらに裏手に、奥の山に登る小道があるので、

そこからさらに山の上を目指します。

李参平の碑

陶山神社の裏にある山の上には「陶祖 李参平」の碑があります。

一番高いところにあるので、有田のまちを一目で見ることができます。

この「陶山神社」には、佐賀・鍋島藩の藩主「鍋島直茂」が神様として祀られているのに加え、

「陶祖 李参平」も神様として祀られています。

この地に、朝鮮半島から来た「李参平」を神として祀ることに対しては、様々な意見があったようですが、有田の地に産業をもたらし、大きな功績を残したということで、神社のさらに上の山の上に碑が建てられることになったとのことです。

有田の地を見渡す場所に碑が建てられ、今でも有田のまちを見守っています。

※写真撮影の際のみマスクを外しています。

塔の見学を終え、山を下ります。

李参平窯ギャラリーショップ

「陶山神社」からまちに下り、少し歩いたところに

「李参平窯ギャラリー」があります。

今回、ご案内くださった李参平さんの作品や、先代の商品などを扱う店舗です。

ギャラリーにお邪魔し、陶石のサンプルを見せていただきました。

一番右のものが「陶石の塊」で、これを細かく砕くことで焼き物を作るための粘土になります。

お店の中には、白い素敵な器が並んでおり、

実際に手に取って見ることができます。

現在の有田焼は、熊本県・天草で取れる「天草陶石」を使用するところが多いようですが(天草陶石は粘り気があって扱いやすい)、李参平さんは、有田の泉山で採れた陶石を使用することにこだわっているそうです。

李参平 墓碑

「初代 金ケ江三兵衛墓碑」は有田町白川一丁目の白川墓地内にあります。

1967(昭和42)年3月20日に町の史跡に指定されています。今より400年前の、17世紀初頭に始まる日本初の磁器・有田焼の創始者の一人で、現在国の史跡に指定されている泉山磁石場を発見したと伝えられる、金ケ江三兵衛(李参平)の墓です。金ケ江三兵衛は豊臣秀吉の時代に起こった文禄・慶長の役で日本へ連れてこられ、多くの陶工達を束ねて活躍しました。その墓碑には法名「月窓浄心居士」と刻まれており、記載されている没年の明暦元年(1655)は、有田町大木宿の竜泉寺に残されている過去帳と一致します。発見された時から墓碑の上部が欠損していました。

現地へは、有田町幸平の札の辻交差点を有田ダム方面へ曲がっていただき、国の史跡に指定されている「天狗谷窯跡」から約100mの所に金ケ江三兵衛墓碑があります。天狗谷窯跡近くに無料の駐車場がございますので、そちらに車を停めて向かうことができます。またお墓ですので、くれぐれも節度をもって見学へお越しください。また文化財ですので、扱いにはご注意ください。

有田町歴史民俗資料館ホームページ説明より

ということで、李参平のお墓にも伺いました。

小さな階段を上り、少し進むと李参平のお墓があります。

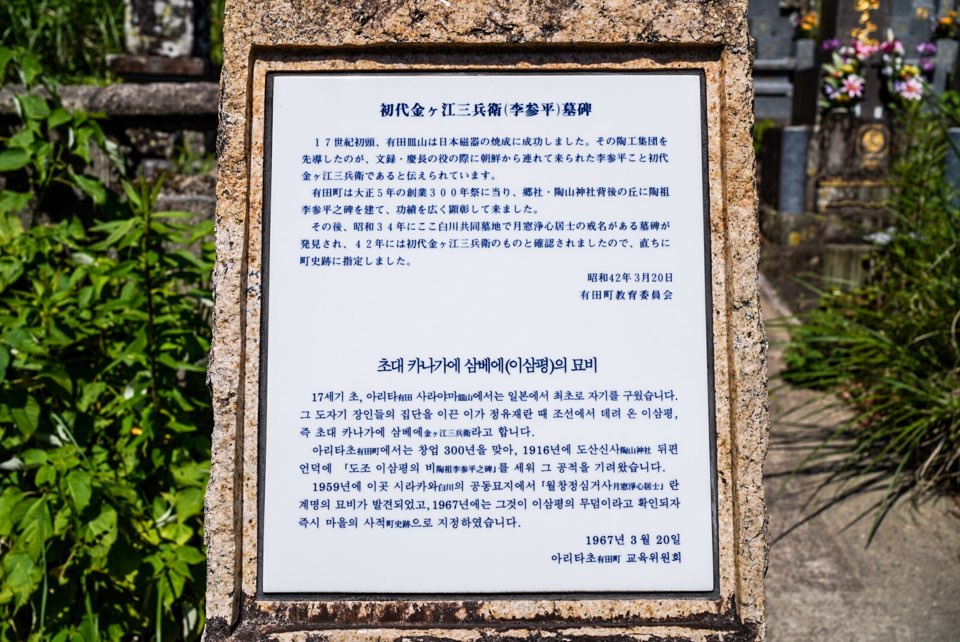

初代金ケ江三兵衛(李参平)墓碑

17世紀初期、有田皿山は日本磁器の焼成に成功しました。その陶工集団を先導したのが、文禄・慶長の役の際に朝鮮から連れてこられた李参平こと初代金ケ江三兵衛であると伝えられています。

有田町は大正5年の創業300年祭に当り、郷社・陶山神社背後の丘に陶祖李参平之碑を建て、功績を広く顕彰してきました。その後、昭和34年にここ白川共同墓地で月窓浄心居士の戒名がある墓碑が発見され、42年には初代金ケ江三兵衛のものと確認されましたので、直ちに町史跡に指定しました。

昭和42年3月20日 有田町教育委員会

解説看板より(写真参照)

天狗谷窯跡

李参平の墓碑のすぐそばには、天狗谷窯跡があります。

「天狗谷窯」は、日本で初めて磁器を焼かれた窯の一つとされていて、有田が磁器生産を本格的に展開していく初期の窯です。ここは陶祖李参平ゆかりの窯でもあり、「泉山で陶石を発見した後、水と薪に便利だったので最初は白川天狗谷に窯を築き、絵描き、細工の技術を教え、しだいに繁盛した」と李参平の子孫金ヶ江家の文書に記されています。窯は山の斜面を利用した登り窯で、幅が3~8m、長さは50メートル以上もあったものと思われます。

ありたさんぽサイトより

緩やかなカーブを描きながら、山の斜面に作られた登り窯は

写真を見るとよくわかりますが、とにかくめちゃくちゃ大きい!!!

以前、福岡県・小石原焼の登り窯の窯焚きにお邪魔したことがあるのですが、

その窯を焼き物で埋めるのも、焼き上げるのも、本当に大変な大仕事だということを感じました。

(実際に私が作ったわけではないですが、お話を聞いただけでもその大変さをひしひしと感じました。)

しかし、ここの窯は一目見ただけでも、その時の窯の何倍も大きくため息がでるほどです。

現在はどの焼き物の産地でも機械化や、ガス窯等による安定的な生産が定着していますが、

当時の人たちがひとつひとつ手でうつわを引いて、窯に詰め、

集めた膨大な薪で火を焚き、温度計も無いなか、長年の経験でその温度を測り、

何日もかかって焼き上げる焼き物と陶工たちを思うと、

本当に大変だっただろうな、と思いが巡ります。

取材の際に、李参平さんに「ぐいのみ(おちょこ)」をいただいたのですが、

これでこの日の取材を思い出しながら、おいしいお酒をいただくのが楽しみです!

ありがとうございました!

この日の行程は以下の通りです。

Follow @tmfdl2

\インスタでも情報発信中/